FP3級の勉強をしようと思ったきっかけ

社会人ウン十年目。

贅沢はできないが、お金に窮することのない生活をしてきた。

しかしある日、想定外の大きな出費が生じた。

その額、約90万円。

この出費で貯金を大きく減らし、急に将来が不安になった。

ネットでお金のことについて調べているうちに無料FP相談に行きつき、2人のFPに話を聞いてもらった。

有用な情報も聞けたが、不安が解消されることはなかった。

何故なのか。

おそらく答えは、「FPは赤の他人だから」だと思った。

この人たちは私の人生になんの責任も持っていない。(それはそう)

そうすると将来の不安は誰に相談すればいいのか。

そうだ!自分で自分のFPになればいいんだ!

自分のことは自分が一番よく知っているし、一番親身になって将来のことを考えてくれる。

そう思い、FP3級の勉強を始めた。

累乗の計算方法

FP3級のテキストを購入し、読み始めてわずか10ページ目にしてつまずく。

n年目の収入額または支出額=現在の金額×(1+変動率)ⁿ

読み方すら分からなかった。

ググったところ、どうやら累乗と呼ばれるものだということが分かった。

累乗。中学校だか高校だかで習ったような記憶がかすかに蘇ってきた。

テキストによると、例えば収入600万円、変動率を1%とした場合の3年後の収入の求め方は

- 600万円×(1+0.01)³≒618万円という計算式になる

- 累乗の部分は1.01×1.01×1.01という風に計算する

どうやら累乗がくっついている数字を累乗の回数だけ掛け算をすれば良さそうだ。

そもそもこの数式の1というのはどこからやってきたのか?

という疑問もあったが、そこを掘り下げると小学生の算数からやらないといけないことになりそうな気がするので、そこはもうそういうものだと思うことにした。

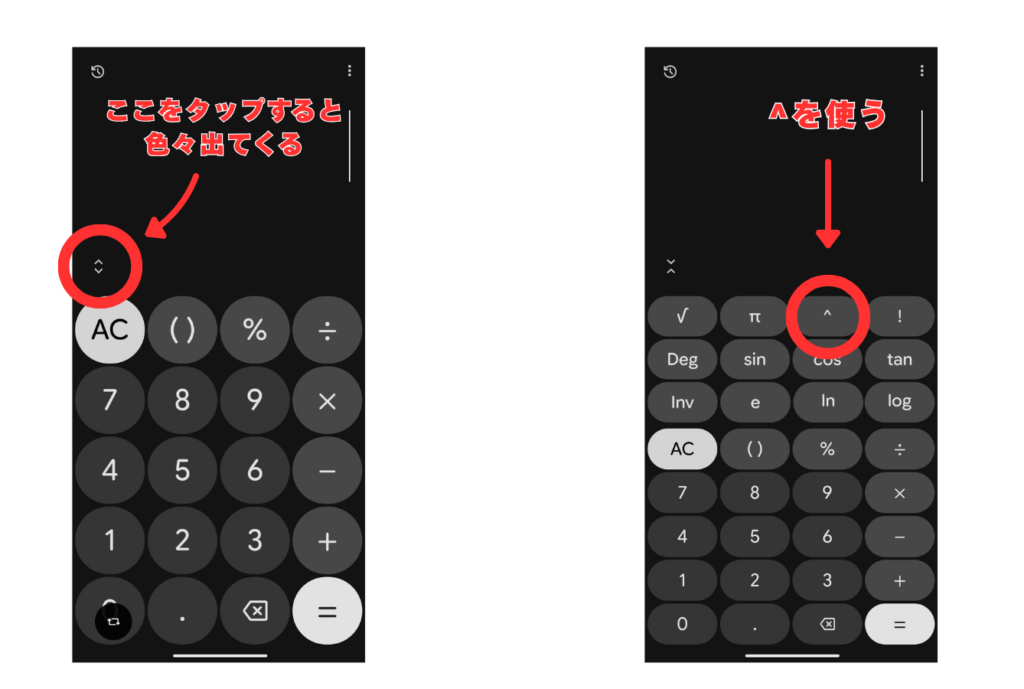

電卓で累乗を計算する方法

累乗の計算方法は分かったが、新たな疑問が浮かんできた。

テキストでは2年、3年を例にしていた。

1.01を10回、20回と掛け算していたら途中で何回目か分からなくなってしまいそう。

この累乗の計算、私はずっと累乗の回数分だけ掛け算をしていたのだが、どうやら電卓で簡単に計算ができるようだ。

これなら何回掛けたか分からなくなることもない。

一生懸命掛け算をしていた時間はなんだったのか・・・。

FP3級試験本番で累乗の計算をする方法

累乗は電卓で簡単に計算ができることは分かったが、また新たな疑問が浮かんできた。

FP3級の本番試験では電卓の持ち込みは不可である。

FP3級は試験会場備え付けのパソコンで受験をするCBT方式。

パソコン上の電卓であれば使用できるようだ。

単純に掛け算をするよりは楽だが、=の回数を間違えてしまいそう・・・。

そしてなんとこのパソコンの電卓、%ボタンもないらしい。

Androidの電卓アプリを使い慣れた身としてはこの電卓をスムーズに使えるかどうかが少し不安。

実際に受験したらまたメモの更新をしようと思う。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 CBT試験方式での画面内電卓利用方法

(PDFが開きます)